In estrema sintesi, il brevetto unitario è un brevetto europeo concesso a cui, su richiesta del titolare, viene attribuito un “effetto unitario”, in virtù del quale il brevetto diventa un brevetto unico, immediatamente efficace in tutti i paesi della UE che hanno aderito all’Accordo, senza necessità di convalide [1].

Questo strumento si aggiunge al brevetto europeo “classico”, ma influisce anche su quest’ultimo. È un’opportunità che presenta dei rischi, sia per chi può trovarsi coinvolto in contraffazione che per lo stesso titolare del brevetto. È quindi necessario conoscere lo strumento per prepararsi adeguatamente e per tempo.

A seguito della ratifica della Germania, avvenuta il 17 febbraio 2023, il sistema è entrato in vigore il 1° giugno 2023, dopo un periodo di avvio iniziato tre mesi prima.

Il sistema è definito da un “pacchetto sul brevetto unitario” che comprende i due regolamenti UE nn. 1257/2012 e 1260/2012, l’Accordo su un Tribunale Unificato dei Brevetti, firmato nel 2013, ed i relativi regolamenti di attuazione; esso comprende due pilastri: il Brevetto Europeo con Effetto Unitario ed il Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB).

Il brevetto europeo con effetto unitario

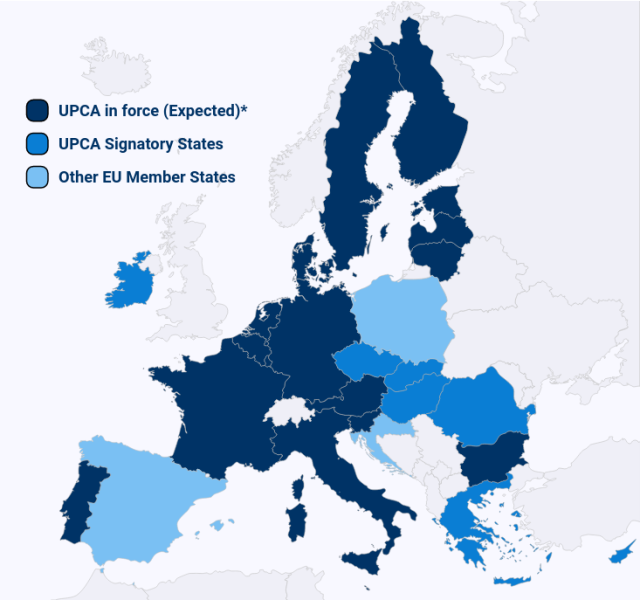

Si tratta di un unico brevetto per invenzione valido in tutti i paesi della UE che hanno completato le procedure di ratifica dell’Accordo; al 1° giugno 2023, questi paesi erano 17, sui 24 che hanno aderito [1].

Un brevetto unitario si ottiene a partire da un brevetto europeo, concesso con la stessa procedura che già conosciamo salvo che, una volta che il brevetto sia stato concesso, il titolare ha l’opzione di richiederne l’effetto unitario, senza necessità di dover convalidare il brevetto nei singoli paesi di interesse, come avviene oggi.

In assenza di richiesta di effetto unitario, il titolare potrà ancora convalidare il brevetto paese per paese. In ogni caso, le convalide rimarranno l’unico modo per convalidare il brevetto nei paesi che, pur partecipando alla Convenzione sul Brevetto Europeo (CBE), non partecipano al brevetto unitario. A questo riguardo, va ricordato che i paesi membri della CBE sono attualmente 39, contro gli attuali 17 (24 a regime) del brevetto unitario; tra gli esclusi ci sono tre paesi UE che non hanno aderito all’accordo, cioè Spagna, Polonia e Croazia, e tutti i paesi che non sono membri UE, in particolare Regno Unito, Svizzera e Turchia.

Una differenza sostanziale tra il brevetto europeo “classico” e quello unitario è che il primo, una volta convalidato, dà origine ad un “fascio di brevetti nazionali” tra loro indipendenti e che, quindi, possono avere destini differenti, mentre il secondo è unico per tutti i paesi dell’Accordo: pertanto, esso non potrà venire abbandonato in alcuni paesi e mantenuto in vita in altri, come avviene per il brevetto classico, ed un eventuale annullamento in contenzioso avrà effetto per tutti i paesi dell’accordo.

In pratica, il titolare di un brevetto europeo che voglia renderlo efficace in uno o più paesi aderenti all’Accordo ed in uno o più paesi non aderenti ha due opzioni:

√ chiedere l’effetto unitario per i paesi aderenti e, per quelli non aderenti, convalidare il brevetto;

√ mantenere il brevetto senza effetto unitario e convalidarlo in ciascun paese, aderente o non aderente, come avviene attualmente.

Va tenuto presente che la finestra per chiedere l’effetto unitario è solamente 1 mese dalla concessione del brevetto e, in sua mancanza, il brevetto europeo rimarrà di tipo classico. In entrambi i casi, la decisione è irreversibile.

Il Tribunale Unificato dei brevetti (TUB)

L’aspetto più rilevante – e più controverso – del pacchetto sul brevetto unitario è il TUB, un nuovo tribunale multinazionale “comune agli stati membri contraenti”, entrato in funzione contestualmente al brevetto unitario e che assume la competenza esclusiva per tutti i brevetti europei, con o senza effetto unitario, nel territorio dei paesi aderenti, rimpiazzando i tribunali nazionali, con alcune eccezioni che vedremo a breve.

Il TUB comprende una divisione centrale competente in via esclusiva per le azioni di nullità e di non contraffazione, fatti salvi alcuni casi particolari. Questa divisione ha tre sedi: le prime due si trovano a Parigi e Monaco, mentre la terza avrebbe dovuto essere a Londra ma è rimasta vacante a seguito della Brexit. Milano dovrebbe sostituirla a partire dal 2024, ma avrà competenze ridimensionate rispetto a quelle che erano state assegnate a Londra [6], [7].

Il TUB comprende inoltre divisioni locali distribuite nei vari paesi aderenti. Al 1° giugno, le divisioni locali erano 14, di cui 4 in Germania. Una di tali divisioni locali si trova a Milano.

Il periodo transitorio e la rinuncia alla competenza esclusiva del TUB ("opt-out")

Durante un periodo transitorio di 7 anni dall’entrata in vigore del trattato, eventualmente prorogabile di altri 7 anni, un’azione di contraffazione o di nullità per un brevetto europeo classico, cioè senza effetto unitario, potrà ancora venire proposta di fronte ai tribunali nazionali a discrezione di chi la promuove.

Inoltre, durante lo stesso periodo, il richiedente o titolare avrà la facoltà di rinunciare (“opt-out“) alla competenza del TUB e mantenere il brevetto nella giurisdizione dei tribunali nazionali. Secondo l’opinione maggioritaria [3], la rinuncia rimuoverà la giurisdizione del TUB per tutti i contenziosi concerenenti quel brevetto, impedendo ad un terzo, ad esempio, di promuovere una causa di nullità di fronte al TUB, così da evitare i relativi costi ed il rischio di vedersi invalidato il brevetto in tutti i paesi partecipanti all’accordo.

La rinuncia va presentata al TUB e può venire esercitata in qualsiasi momento durante la vita del brevetto, anche allo stato di domanda, a meno che quel brevetto non sia già stato oggetto di un contenzioso davanti al TUB, nel qual caso la rinuncia non sarà ammessa.

Poiché un’azione potrebbe venire promossa anche da un concorrente, ad esempio per chiedere la nullità del brevetto, se si intende esercitare la rinuncia è consigliabile farlo il prima possibile. Inoltre, poiché non è ancora chiaro se, ed in quali casi, una controparte possa promuovere un’azione dinanzi al TUB riguardante una domanda di brevetto, con ciò impedendo di esercitare la rinuncia, in alcuni casi può essere consigliabile esercitare la rinuncia non appena la domanda di brevetto viene pubblicata.

La rinuncia può venire ritirata in qualsiasi momento, a meno che quel brevetto non sia già stato oggetto di un contenzioso davanti ad un tribunale nazionale. Una volta ritirata, la rinuncia non è più reiterabile. [5]

Brevetto europeo "classico" vs. brevetto unitario

Dato che il brevetto unitario è un sistema che affianca, e non sostituisce, il sistema del brevetto europeo attuale e che, almeno per i prossimi 7 anni, per i brevetti classici si potrà rinunciare alla competenza del TUB, prima di optare per il brevetto unitario è opportuno confrontarlo con il sistema attuale.

In ogni caso, la brevità della finestra per chiedere l’effetto unitario – 1 mese dalla concessione – e l’irreversibilità della scelta impongono di valutare accuratamente ed in anticipo i vantaggi e gli svantaggi, in termini sia economici che strategici.

Alcuni criteri da utilizzare vengono elencati di seguito. Essi sono basati sull’ipotesi, attualmente maggioritaria [3], di poter utilizzare la rinuncia per estromettere il TUB in tutti i contenziosi legati ad un brevetto classico. [4]

Costi di convalida

I costi di convalida di un brevetto classico – che comprendono eventuali costi di traduzione e di nomina dei corrispondenti esteri – dipendono da quanti e quali sono i paesi scelti; invece, la richiesta di effetto unitario può venire effettuata centralmente dallo stesso consulente che ha curato la concessione del brevetto europeo e non prevede il pagamento di tasse ufficiali né, di fatto, alcuna ulteriore traduzione [2].

Pertanto, sotto questo profilo il brevetto unitario è estremamente economico. Naturalmente, questo vale per i paesi aderenti, mentre per gli altri continuerà ad applicarsi l’attuale regime di convalida, con gli stessi costi di oggi.

Costi di rinnovo annuale

Il rinnovo di un brevetto unitario comporta il pagamento di un’unica tassa annuale di importo circa pari alla somma delle tasse per il rinnovo di un brevetto classico in 4 paesi; ne consegue che, se il titolare desidera avere una tutela in 4 o più paesi tra quelli aderenti, sotto il profilo dei costi di convalida il brevetto unitario è economicamente più vantaggioso.

Costi di contenzioso – Effetti di deterrenza

Il contenzioso al TUB sarà decisamente più costoso rispetto a quello dinanzi ad un tribunale nazionale, sia in termini di tasse che di spese di consulenza dei tecnici e dei legali, che dovranno essere dotati delle necessarie qualifiche. L’entità dello svantaggio dipende da quanto è estesa la contraffazione: se essa coinvolge molti paesi aderenti all’Accordo, un’unica azione dinanzi al TUB può essere più economica rispetto ad azioni separate dinanzi ai vari tribunali nazionali. Ne consegue che, sotto questo aspetto, la convenienza di un brevetto unitario rispetto ad un brevetto classico con eventuale rinuncia dipende dalla presenza dei concorrenti in molti paesi dell’accordo e dal territorio sul quale si estende la loro attività.

Anche l’effetto deterrente va considerato: infatti, la deterrenza di un brevetto unitario è maggiore rispetto a quella di un brevetto classico con eventuale rinuncia, se non altro per i costi processuali e per i risarcimenti che un contraffattore rischia di subire, e ciò tanto più quanto minori sono le risorse a disposizione del concorrente per affrontare il contenzioso. Tuttavia, la deterrenza potrebbe essere inficiata da una sproporzione tra i costi di contenzioso e le risorse del titolare [8].

Di converso, già oggi con un brevetto classico è possibile agire in contraffazione dinanzi ad un solo tribunale nazionale – quello che si stima essere più favorevole –, riservandosi di procedere in altri tribunali solo all’esito positivo della prima azione; spesso ciò non è nemmeno necessario poiché, dopo la prima pronuncia positiva, il contraffattore interrompe spontaneamente la contraffazione negli altri paesi per evitare di subire ulteriori azioni legali. Questo modo di procedere consente di limitare i costi di contenzioso per un brevetto classico, mentre non sarà percorribile con un brevetto unitario.

Rischi di annullamento

Un brevetto unitario può venire annullato in tutti i paesi dell’accordo attraverso una singola azione davanti al TUB; al contrario, le frazioni nazionali di un brevetto classico sono indipendenti tra loro e, se il brevetto è oggetto di rinuncia, possono venire annullate solo dai rispettivi tribunali nazionali, promuovendo altrettanti procedimenti. Ne consegue che un brevetto unitario potrebbe incentivare un’azione di nullità da parte di un terzo, soprattutto se interessato ad avere libertà di movimento in molti dei paesi aderenti all’accordo.

Questo fatto può rappresentare un rischio elevato per il titolare se il brevetto ha un’importanza strategica; in questo caso, potrebbe essere opportuno mantenere il brevetto in forma classica ed esercitare la rinuncia.

Flessibilità operativa nei paesi aderenti

La competenza esclusiva del TUB su un brevetto unitario limita le opzioni processuali disponibili rispetto a quanto avviene con un brevetto classico con eventuale rinuncia. Pertanto, un brevetto classico consente una maggiore flessibilità nella scelta della strategia del contenzioso, almeno nei paesi aderenti.

Anche dal punto di vista del mantenimento, il mancato rinnovo annuale di un brevetto unitario ne comporta la decadenza in tutti i paesi aderenti, mentre un brevetto classico può venire mantenuto limitatamente ad alcuni paesi ed abbandonato in altri.

Un brevetto classico è più flessibile anche dal punto di vista di eventuali cessioni: infatti, poiché ciascuna frazione nazionale può venire ceduta indipendentemente dalle altre, il titolare del brevetto può decidere di cederlo ad un terzo solo in alcuni paesi, tipicamente quelli in cui non è più interessato a godere del diritto di esclusiva, ottenendone un corrispettivo economico e spogliandosi dei rispettivi oneri di mantenimento. Questa opzione non è disponibile per un brevetto unitario che, nei paesi aderenti, può venire ceduto solamente in forma unitaria. In quest’ultimo caso, rimane disponibile l’opzione di una licenza del brevetto limitata ai suddetti paesi.

Incognite processuali

Il TUB è un tribunale di nuova istituzione e di tipo mai sperimentato prima d’ora e, sebbene i sistemi brevettuali dei vari paesi siano piuttosto armonizzati tra loro, l’orientamento del tribunale presenta delle incognite. Inoltre, la procedura presenta alcune differenze rispetto al sistema italiano – ad esempio, la cosiddetta “biforcazione”, per cui un’azione di contraffazione ed un’azione di nullità promosse all’interno dello stesso contenzioso possono venire gestite da un giudice diverso ed in tempi diversi. Queste differenze potrebbero portare a sgradevoli sorprese, soprattutto in termini di costo complessivo dell’azione.

Aspetti operativi

Richiedere l’effetto unitario

L’effetto unitario va richiesto all’Ufficio Europeo dei Brevetti entro 1 mese dalla data della pubblicazione della decisione di concessione del brevetto. La richiesta deve rispettare alcune rigorose formalità, la cui inottemperanza può portare al suo rigetto e, dato il ridotto tempo disponibile, all’impossibilità di ottenere l’effetto unitario.

L’effetto unitario non può venire chiesto prima dell’entrata in vigore dell’Accordo sul tribunale unificato, vale a dire non prima del 1° giugno 2023. Ne consegue che i brevetti già concessi non possono godere dell’effetto unitario.

Mantenere il brevetto in forma “classica”

Per mantenere il brevetto in forma classica sarà sufficiente non chiedere l’effetto unitario; in questo caso continuerà ad applicarsi l’attuale regime di convalide in tutti i paesi, compresi quelli aderenti al pacchetto sul brevetto unitario.

Se si opta per la forma classica, può essere opportuno esercitare la rinuncia (“opt-out”) per godere di tutti i vantaggi del brevetto classico. Sebbene la rinuncia non preveda un termine, è raccomandato esercitarla il prima possibile, per evitare che un terzo, interessato ad invalidare il brevetto, possa proporre un’azione di nullità di fronte al TUB.

Note

[1] Al 1° giugno 2023, hanno ratificato i seguenti paesi UE: Austria, Belgio, Bulgaria, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Slovenia e Svezia. Hanno aderito, ma non hanno ancora ratificato: Cipro, Repubblica Ceca, Grecia, Ungheria, Irlanda, Romania e Slovacchia. Non hanno aderito: Polonia, Spagna, Croazia.

[2] Per un periodo transitorio iniziale di almeno 6 anni sarà richiesta la traduzione integrale del brevetto in una seconda lingua dell’UE. Per le aziende italiane questa lingua potrà essere l’italiano e, se il brevetto europeo era stato redatto inizialmente in italiano (come avviene normalmente) la suddetta traduzione sarà già disponibile. Inoltre, è previsto un regime di compensazione delle spese di traduzione per le PMI, le persone fisiche, le organizzazioni senza fini di lucro, le università e gli istituti pubblici di ricerca che hanno la residenza o la sede principale di attività in uno Stato membro..

[3] Questa interpretazione, a cui si è richiamato anche il Comitato Preparatorio del TUB, non è desumibile direttamente dalla lettera dell’Accordo, il cui art. 83(3) non si riferisce alla “competenza” tout-court, bensì alla “competenza esclusiva”. Da una lettura restrittiva della norma, la rinuncia non sembra implicare alcuna esclusione del TUB, ma solamente la possibilità di adire i tribunali nazionali in tutte le azioni per le quali, in base all’Art. 32 dell’Accordo, è prevista la competenza esclusiva del TUB, oltre a quelle di contraffazione e di revoca, per le quali l’art. 83(1) già prevede tale possibilità. Questo problema interpretativo, sollevato fin dall’inizio, potrà essere risolto solamente in sede giurisdizionale. Si veda anche questo articolo.

[4] Ulteriori approfondimenti in questo articolo.

[5] Secondo una pronuncia recente (UPC, Divisione locale di Helsinki, decisione del 20/10/23 in AIM Sport Vision AG v Supponor Oy et al.), anche un’azione proposta davanti ad un tribunale nazionale prima dell’entrata in vigore dell’Accordo, ma ancora pendente a tale data, è suscettibile di impedire di ritirare una rinuncia. Taluni ritengono che ciò sarebbe stato applicabile analogicamente anche se l’azione davanti al tribunale nazionale si fosse conclusa prima dell’entrata in vigore dell’Accordo.

[6] Le competenze della sede della divisione centrale di Milano riguarderanno solamente i brevetti afferenti alla classe A (necessità umane), esclusi i certificati complementari di protezione, laddove invece, la sede di Londra avrebbe dovuto avere competenza anche nella classe C (chimica e metallurgia), trasferita alla sede di Monaco di Baviera, ed anche sui certificati complementari di protezione, trasferita alla sede di Parigi.

[7] Il 26/01/2024 il Ministero degli Affari Esteri in una nota ha dato notizia della firma di un accordo tra la Repubblica Italiana ed il TUB per formalizzare l’apertura della nuova sede di Milano, che sarà attiva a partire da giugno 2024.

[8] La deterrenza dipende non solo da fattori oggettivi, ma anche da quanto è credibile la minaccia per i concorrenti. In particolare, se l’impegno economico richiesto per un contenzioso è elevato, come avviene per un contenzioso dinanzi al TUB, ma la disponibilità economica del titolare non è commisurata a tale impegno, come può accadere se il titolare è una piccola impresa, l’effetto deterrente potrebbe risultarne compromesso.

Ultimo aggiornamento: 04/03/2024

© 2023 Studio Alfeo Muraro